|

|

Die wirtschaftliche

Entwicklung im Saarstaat spiegelte sich

in den steigenden Zulassungszahlen von Kraftfahrzeugen

wieder. Einerseits waren Schwerindustrie und Spediteure im Fernverkehr

angewiesen auf die typischen LKW, damals fast immer mit langer

Schnauze, die

auf dem französischen Markt von Herstellern wie Berliet, UNIC, Renault,

Somua, LATIL, Willème, Bernard oder Panhard zollfrei gekauft werden

konnten. Außerdem gab es Möglichkeiten, innerhalb der zur Verfügung

stehenden Kontingente und Devisenzuteilungen Fahrzeuge oder

Fahrgestelle auf dem deutschen Markt zu beschaffen, die dann von

lokalen Karosseriefirmen komplettiert oder veredelt wurden.

Andererseits wurden

viele Güter mit der Bahn als Stückgut zu ihrem Bestimmungsbahnhof

transportiert

und mussten dann auf der Straße weiter befördert werden. Darüber hinaus

war der

Handel weitgehend zweistufig über Groß- und Einzelhandel organisiert,

was regen

Verteilverkehr mitleichten Nutzfahrzeugen notwendig machte. Das steigende Bauvolumen verlangte ebenso

bessere Transportmöglichkeiten von den beteiligten Handwerkern.

|

|

|

Von vielen PKWs gab es besondere Versionen für Handel und

Handwerk, im Saarland wurden sie umgangssprachlich "Kombi" genannt.

Sie trugen markenspezifische Bezeichnungen, je nachdem,

ob mit geschlossenem Heck, kleinem oder großem hinteren Seitenfenster, oder - wie bei der 11 CV Commerciale von Citroën - als eine verlängerte Limousine mit großer Heckklappe und drittem Seitenfenster.

------------------------

Links:

Beispiel für einen solchen Citroën-"Kombi": eine 11 CV Commerciale.

Mehr über diese Citroën - Fahrzeuge finden Sie auf unserer Seite Traction Avant. (Foto: Stefan Haas, www.blitzlichtkabinett.de)

|

|

Simca

wählte z.B. für die Kombi-Versionen seiner Aronde 9 die Namen Messagère

(geschlossen), Commerciale (mit kleinem Seitenfenster) und Châtelaine

(große Seitenscheiben).

Die als Familiale

angebotenen Fahrzeuge hatten meist zwei normale Sitzreihen und als dritte, mittlere

Reihe, zwei Klappsitze, also insgesamt sieben Sitzplätze. Citroën brachte noch einen Klappsitz mehr unter.

Die Ford-Vedette

hatte in der seltenen Version "Abeille" eine unveränderte Karosserie,

jedoch eine große geteilte Heckklappe und keinen Chromschmuck.

|

|

|

Da

sich

die Frage nach einem Zweitwagen noch nicht stellte, waren Kombis - die

vollständig geschlossenen Versionen (tôlées) ausgenommen - bestens dazu

geeignet, während der Woche einerseits als Arbeitstier herzuhalten und

andererseits am Wochenende eine Sonntagsausfahrt zu ermöglichen.

Die

Pritschenversionen

(Camionnettes) mit Plane und Spriegel waren besonders bei Klempnern und

Dachdeckern beliebt, weil man in ihnen, nach Öffnen einer Ecke der

vorderen Plane, auch lange Wasserleitungsrohre und Dachrinnen

komfortabel transportieren konnte. Außerdem

war der Transport von Heizungsöfen und Badewannen damit sehr einfach.

Eine

starke Verbreitung in der Landwirtschaft, wie in Frankreich, fanden die

Pritschen allerdings im Saarland nicht.

Foto: eine Peugeot 403 Camionnette bâchée (= mit Plane)

|

|

In der jungen

Bundesrepublik entwickelte sich der Volkswagen-Transporter Typ 2, liebevoll „Bulli“ genannt, ab 1950

zum großen Renner. Die Vorgaben bei seiner Entwicklung waren, weitgehend die Konstruktionsmerkmale

des Käfers einzuhalten. Außerdem sollte die Infrastruktur der Werkstätten, wie

etwa Hebebühnen, ohne Änderungen auch für den Bulli benutzt werden können. Mit 25 PS bei 800 kg

Nutzlast waren die Fahrleistungen eher bescheiden. Aufgrund des Entwicklungsansatzes hatte man den luftgekühlten Boxermotor im

Heck belassen und damit keine Chance auf einen ebenen Laderaum, was die

Konstrukteure durch den Einbau einer doppelflügeligen seitlichen Klapptür zu

kompensieren versuchten. Im Saarstaat wurden diese mit hohem Zoll belegten

deutschen Fahrzeuge allerdings selten zugelassen.

In Frankreich saßen die

Renault-Ingenieure mit ihrem 4 CV ebenfalls in der Heckmotor-Klemme. Sie wählten

jedoch einen anderen Weg und umgingen das Problem mit Hilfe einer geringeren

Nutzlast, indem sie einerseits den Juvaquatre mit zunächst 250 kg und später mit 300 kg

Nutzlast weiterbauten. Andererseits hatten sie für größere Lasten bereits 1946 einen

neuen Lieferwagen mit 1000 kg Nutzlast auf die Räder gestellt.

Da das Marketing noch

nicht stark ausgeprägt war, hatte dieses Fahrzeug keinen Namen, aber es

war als Renault Camionnette 1000 kg eindeutig zu identifizieren.

Bereits 1947 erweiterte Renault sein Programm um eine stärkere Version mit 2500 kg Nutzlast, den

“Camion léger“. Er ist an der Zwillings- Bereifung der Hinterachse und an den

auffälligen mehrteiligen Rädern (Trilex-Radsystem)

zu erkennen. Da die Fahrzeuge sowohl in Kurz- als auch in Lang-Version

geliefert werden konnten und ein Fahrgestell mit Fahrerhaus im Programm war,

tauchten sehr viele Varianten am dem Markt auf, angefangen von der schlichten

Pritsche, sogar mit Kipper, über die Version mit Plane und Spriegel, über

Tankfahrzeuge und Abschleppfahrzeuge bis hin zu Feuerwehr-Drehleitern. Die konventionelle

Konstruktion mit Rahmen und Heckantrieb ließ eine Vielzahl von Varianten zu.

Warum bei Sonderaufbauten oft auch die Nutzlast erheblich

anstieg, wird wohl ein Geheimnis der damaligen Zeit bleiben. Direkter

Konkurrent, allerdings weniger erfolgreich, war der Hotchkiss LP25, ebenfalls

ein 2,5-Tonner.

|

|

Auch Citroën

mischte mit seinem Typ 23 in dieser Gewichts- klasse mit. Die

Vorkriegskonstruktion aus dem Jahr 1935 hatte mit abgesetzten

Kotflügeln

und den großen Citroën-Winkeln am Kühler eine gewisse, wohl

beabsichtigte

Ähnlichkeit mit den Traction-Modellen (siehe Foto; zum Traction siehe auf unserer Seite Traction).

Foto: © Berthold Werner Auch Citroën

mischte mit seinem Typ 23 in dieser Gewichts- klasse mit. Die

Vorkriegskonstruktion aus dem Jahr 1935 hatte mit abgesetzten

Kotflügeln

und den großen Citroën-Winkeln am Kühler eine gewisse, wohl

beabsichtigte

Ähnlichkeit mit den Traction-Modellen (siehe Foto; zum Traction siehe auf unserer Seite Traction).

Foto: © Berthold Werner

1953 wurde die

Baureihe überarbeitet und erhielt ein modisches, abgerundetes Fahrerhaus nach

amerikanischem Muster, mit Knubbelhaube und integrierten Kotflügeln. Opel,

Hanomag und andere Hersteller folgten ebenfalls diesem Design.

Man konnte in ihm in allen Lebenslagen gefahren werden - von der Wiege (als

Krankenwagen) bis zur Bahre (als Bestattungs- wagen mit

und ohne Seitenfenster). Da die

Geschäfte für Renault mit dem 1000 kg gut liefen, wurde 1950 eine Version mit 1400 kg

Nutzlast nachgeschoben. Außerdem argwöhnte der Wettbewerb, dass Renault als

verstaatlichtes Unternehmen bei der Zuteilung des knappen Karosserieblechs

bevorzugt würde. Die resultierende

stetige Lieferfähigkeit und die Vielseitigkeit des Programms trugen sicher zum Erfolg

der Marke auch im Saarland bei.

Die Fahrzeuge mit ihren Benzinmotoren galten als zuverlässig, aber trinkfreudig: 18 bis 20 Liter auf

100 km waren nicht ungewöhnlich. Dieselmotoren des

Typs Indenor wurden, wie auch bei Peugeot und Citroën, erst ab ca. 1959 von Renault

angeboten.

|

Die Fahrzeuge stießen

auch beim Militär auf Interesse. So gab es ab 1952 eine Allradversion als

Pritsche mit 750 kg Nutzlast und später, mit Stoffverdeck und klappbarer

Windschutzscheibe, eine reine Militärversion. Auch der geschlossenen Ausführung

blieb dank lieferbarem Allradantrieb der Kriegseinsatz in Indochina und Algerien nicht erspart, wenn auch

oft als Sanitätsfahrzeug. Die Allradversion wurde auch häufig zivil bei Post,

Bahn, und Energieversorgern eingesetzt.

Erst 1959 erhielt der

2500 kg offiziell laut Renault-Prospekt den Namen Galion. 1960 wurde aus dem

1000 kg der Voltigeur und aus dem 1400 kg die Goélette.

Für eine frühere Namensgebung, gerüchteweise schon im Jahr 1957, gibt es keine belastbaren

Nachweise.

|

|

In direktem Wettbewerb zu

den leichteren Renaults standen ab 1948 Citroën

mit seinen H-Modellen und ab 1950 Peugeot mit

seinem D3 mit 203-Mechanik, später D4 mit 403-Mechanik (sh. Bild links). Der

charakteristische Kühlervorbau zur Verkleidung des vorderen Motorteils (in Frankreich „néz de cochon“ genannt; siehe auch unter Chausson) war notwendig,

weil die Karosserie- Konstruktion ursprünglich vom übernommenen Hersteller Chenard &

Walcker stammte und für einen kürzer gebauten 2-Zylinder- Zweitakt-Motor

vorgesehen war. (Foto: © Arnaud 25)

Die beiden Wettbewerber

hatten, im Gegensatz zu den Renaults, Frontantrieb, der H sogar eine

selbsttragende Karosserie. Die H-Modelle basierten technisch auf dem Traction

11 CV, wurden später Kult und schlugen mit einer Laufzeit von mehr als 33 Jahren

die Konkurrenten um Längen. Aus der langen Modell- Laufzeit resultieren

vielfältige Varianten und Nutzlasten zwischen 850 kg und 1600 kg.

|

|

Alle drei Fabrikate waren

auch bei Polizei, Post, Behörden und Rettungsdiensten weit verbreitet.

Verkaufswagen mit linker

Seitenwand zum Hochklappen waren auf allen Märkten und Messen präsent und

versorgten Dorfbewohner mit den Waren des täglichen Bedarfs. Unvergessen bleibt

auch ihre Rolle als Gefangenentransporter in vielen französischen Krimis.

Bei Renault hatte man als

Kombi den Vorkriegsentwurf Juvaquatre im Programm, der mit seinen 300 kg dem

aus der gleichen Zeit stammenden Simca 8 mit 500 kg Nutzlast unterlegen war.

Renault baute auch eine Magerversion ohne die charakteristischen Lüftungsklappen

an der Seite vor der Tür, die für die PTT ohne Beifahrersitz ausgeliefert

wurde. Alle Karosserievarianten waren ansonsten für diese Fahrzeuge zeittypisch

lieferbar, wie vorstehend bereits beschrieben.

Ein Citroën Typ H (Foto: Sammlung Torsten Gatzke)

|

|

Der Simca 8 wurde 1951 nach

Aufkündigung der Kooperation mit Fiat von der neu konstruierten Simca 9 Aronde

abgelöst, allerdings wurde der Motor des 8 unverändert übernommen. Sowohl die

hinten verglasten Kombi-Versionen von Renault als auch von Simca unterschieden

sich von den Mitbewerbern dadurch, daß sie, entgegen gutem französischem

Brauch, nur dreitürig waren. Der Aronde spendierte man eine horizontal geteilte

Heckklappe, was viele Gewerbetreibende zum Einbau eines Zwischenbodens animierte, der den

unteren Teil des Laderaums abdeckte. Damit war auch bei der rundum

verglasten Châtelaine wochentags nicht die

Ladung sichtbar. Außerdem gab es eine Commerciale-Version mit kleinem

Seitenfenster und Rückbank, in dieser Ausstattung geeignet auch für den

Sonntagsausflug eines Gewerbetreibenden mit Familie.

Peugeot hatte

unverdrossen sein Modell 203 bis 1959 im Programm, obwohl der 403 Kombi bereits

1956 vorgestellt worden war. Der 1,3-l-Motor des 203 leistete erst 42, später

45 PS. Neben dem komfortabel ausgestatteten fünftürigen (Break) Familiale mit 7

Sitzen und einer Commerciale mit 5 Sitzen gab es geschlossene dreitürige

Fahrzeuge: Fourgonnette 400 kg und Fourgon 600 kg. Die Camionnette (mit Pritsche)

hatte 800 kg Nutzlast. Es waren auch ein Fahrgestell mit Fahrerhaus lieferbar und

ab Werk sogar ein Krankenwagen.

Der Peugeot 403 brachte

keine neuen Karosserie-Varianten mit sich, war aber mit einem stärkeren

1,5-l-Motor und 58 PS ausgerüstet. In die Automobilgeschichte ist der 403 als

das erstes französische Fahrzeug eingegangen, das auf Wunsch von einem Indenor-Dieselmotor

mit 1,8 l Hubraum und 48 PS angetrieben wurde. Die Dieselfahrzeuge landeten im

Alter fast ohne Ausnahme irgendwo in Afrika.

Seltene Exemplare, etwa

von Panhard, die sich auch mit einer Camionnette versuchten, waren auf dem

saarländischen Markt von untergeordneter Bedeutung. Dies gilt ebenso für die

Commerciale-Versionen des 11 CV und der Vedette.

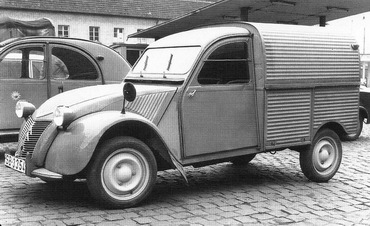

Eine Art "Mini-Kombi" war der Citroën 2 CV AU (bzw. später AZU), genannt Kastenente (auf dem Bild rechts im Vordergrund zu sehen). Er erlangte wie der 2 CV in Normal- Ausführung (ein solcher steht dahinter) seine kultige Bedeutung erst später. Mit 250

kg

Nutzlast bot er viel Raum bei wenig Zuladung - siehe auch unsere Sonderseite zum 2 CV! Eine Art "Mini-Kombi" war der Citroën 2 CV AU (bzw. später AZU), genannt Kastenente (auf dem Bild rechts im Vordergrund zu sehen). Er erlangte wie der 2 CV in Normal- Ausführung (ein solcher steht dahinter) seine kultige Bedeutung erst später. Mit 250

kg

Nutzlast bot er viel Raum bei wenig Zuladung - siehe auch unsere Sonderseite zum 2 CV!

Das machte ihn allerdings zu

einem beliebten Fahrzeug z.B. der Radio- und Fernsehtechniker. Offenbar hat aber der

minimalistische Ansatz des Basis-Modells anfangs nur wenige begeistert. In

frühen Jahren wurde z.B. der Scheibenwischer von der Tachowelle angetrieben; im

Stand, bei Regen an der Ampel, war daher Handbetrieb angesagt, und die Sitze,

bespannten Gartenstühlen ähnlich, waren auch nicht Jedermanns Sache.

(Foto: Sammlung Beyermann - ARCHIV_REDUIT)

Einem

Gerücht nach

lautete das erste Anforderungsprofil des 2 CV wie folgt: Das Fahrzeug

muss vier

Türen haben und möglichst billig in Anschaffung und Unterhalt sein. Und: Ein Bauer

mit

Stiefeln kann in ihm gemeinsam mit der Bäuerin einen Sack Kartoffeln zusammen

mit einem Korb voll Eiern unbeschädigt über schlechte Straßen

transportieren.

Diese Fahrzeuge waren

häufig auf den Straßen anzutreffen, aber sie waren nicht die ganz großen Renner. Es

könnte sein, daß sie den Saarländern, verglichen mit den Renaults, zu

"französisch" erschienen. Deshalb griffen sie lieber zu

Crèmeschnittchen und Juvaquatre.

Nahezu alle diese Lastesel

sind untergegangen. Die, die nicht im täglichen Einsatz gnadenlos zu Tode geritten wurden, brachten die

mangelhafte Rostvorsorge der Hersteller, der gnadenlose TÜV und die exzessive

Anwendung von Streusalz in den 60ern auf den Schrottplatz. Es waren alltägliche

Autos, die am Ende nur noch entsorgt werden mussten. Heute, so meint die

Zeitschrift „Oldtimer Markt“, ist es möglicherweise einfacher, ein Peugeot 403

Cabrio zu finden als eine Fourgonnette des gleichen Typs.

Nach 1959 eroberten im Saarland, wie

zu erwarten war, schnell deutsche Fahrzeuge hohe

Marktanteile bei Kombis, Transportern und leichten Lastwagen; angefangen von Mercedes-Benz über

Ford und Opel bis zu Hanomag und VW, bei letzterem stand natürlich sofort der Bulli im Vordergrund.

Einige Fotos auf dieser Seite wurden mit frdl. Genehmigung folgenden Websites entnommen: fr.wikipedia.org und www.blitzlichtkabinett.de

Weitere Abbildungen der in diesem Text erwähnten Modelle sehen Sie auch auf den Seiten unserer Kapitel VERKEHR und POLIZEI.

|