|

Die

Reichweite des Saarbrücker Wartburg-Senders endete

wegen seiner

geringen Leistung und der Behelfsantenne schon in

der näheren Umgebung

der Hauptstadt. Aber er war der erste

Mittelwellensender der

französischen Zone; die Station in Baden-Baden

sendete damals noch auf

Kurzwelle.

Als am 31. März 1946 der Südwestfunk

in

Baden-Baden entstand,

wurde Radio Saarbrücken diesem zunächst

untergeordnet und damit zu

einem Regionalsender des SWF. Er strahlte -

genauso wie z.B. Radio

Koblenz - außerhalb eines täglichen

anderthalbstündigen regionalen

Fensters das für die ganze französische Zone

bestimmte

Südwestfunk-Programm aus. Dieser Zustand dauerte

aber nur einige

Monate.

Nach

Klärung der Besitzfrage des Geländes in Heusweiler

konnte die

Sendeanlage von Radio Saarbrücken am 19. Juni 1946

wieder nach dort

verlegt werden. Sie verfügte nun über einen

2-kW-Sender, der zunächst

eine zwischen zwei 30 Meter hohen Masten aufgehängte

T-Antenne speiste.

Kurze Zeit später errichtete man einen 50 m hohen

selbststrahlenden

Stahlgittermast. Damit konnte der Sender bereits in

weiten Teilen des

Saarlandes empfangen

werden.

Als

die Militärregierung damit begann, unser Land

von der übrigen

französischen Besatzungszone abzutrennen, beschloss

man in Baden-Baden

am 24. Juni 1946, ein saarländisches Rundfunkamt

einzurichten. Dessen "Contrôleur Général" wurde

Emanuel Charrin. Am 15. September 1946 wurde

Radio Saarbrücken wieder vom SWF-Sendernetz

abgekoppelt und setzte sein eigenständiges Programm fort. Nur noch wenige Sendungen am Tag übernahm er weiterhin

vom Südwestfunk.

Am 16.

November 1947 wurde das Rundfunkamt in "Saarländische

Rundfunkverwaltung" umbenannt und die Oberaufsicht

auf Gilbert Grandval übertragen, der

alsbald einen neuen Verwaltungsrat für

Radio Saarbrücken einsetzte. Da die

Führungspositionen des Senders  weiterhin von

Franzosen besetzt sein mussten, wurde

der

Pariser

Brunschwig

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, sein

Stellvertreter wurde

Erwin Müller. Gilbert Grandval hatte das Recht auf

ein Veto gegen alle

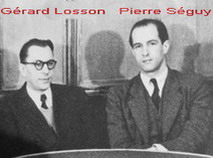

Entscheidungen. Kurz danach wurde Gérard

Losson erster Generaldirektor von Radio

Saarbrücken und damit Nachfolger Charrins.

Sendeleiter war (bis 1951) Pierre Séguy.

Bis zum Erlass des ersten saarländischen

Rundfunkgesetzes im Jahr 1952 übte Frankreich die Funkhoheit im

Saarland aus und konnte so auch die Programminhalte

des Senders beeinflussen. weiterhin von

Franzosen besetzt sein mussten, wurde

der

Pariser

Brunschwig

zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats ernannt, sein

Stellvertreter wurde

Erwin Müller. Gilbert Grandval hatte das Recht auf

ein Veto gegen alle

Entscheidungen. Kurz danach wurde Gérard

Losson erster Generaldirektor von Radio

Saarbrücken und damit Nachfolger Charrins.

Sendeleiter war (bis 1951) Pierre Séguy.

Bis zum Erlass des ersten saarländischen

Rundfunkgesetzes im Jahr 1952 übte Frankreich die Funkhoheit im

Saarland aus und konnte so auch die Programminhalte

des Senders beeinflussen.

Nach der Verabschiedung

der saarländischen Verfassung Ende 1947 nahm das

Programm aber allmählich immer mehr saarländische

Züge an. Die Regierung des Saarlandes konnte

von 1948 an nach und nach einen gewissen

Einfluss auf das Programm der Station ausüben. Ab 1949 begann

und endete die tägliche Ausstrahlung mit der Saarhymne. Der Verwaltungsrat setzte sich jetzt zu

gleichen Teilen aus französischen und

saarländischen Vertretern zusammen. Unter ihnen waren Erwin Müller, Johannes

Kirschweng und Albert Dorscheid.

Der

Vorsitzende musste aber weiterhin ein Franzose sein.

Gérard Losson wurde

am 28. Oktober 1948 von dem im Elsass

geborenen Frédéric Billmann als

Generaldirektor abgelöst. Dieser

war um 1935 Leiter des Nachrichtendienstes beim

Sender Strasbourg

gewesen. So blieb die enge Verbindung zu

Frankreich ein beständiges

Element des Programms von Radio Saarbrücken. Man

brachte z.B.

Nachrichten aus Frankreich, und die Saarländer

durften an jedem Werktag

einen viertelstündigen Sprachkurs genießen ("Wir

lernen Französisch")

und konnten in einer Sendung mit dem Titel "So

lebt Frankreich" die

Lebensart

der Franzosen

kennen lernen.

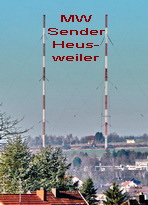

Im Juli 1948 stellte die Radio Diffusion

Française in Nancy Radio Saarbrücken einen 20-kW-Sender

von Thomson-Houston

leihweise

zur

Verfügung. Nachdem er am 14. Juli 1948

(französischer

Nationalfeiertag!) an einem neuen, 120 m hohen

Sendemast in Heusweiler in Betrieb

genommen wurde (mehr dazu auf unserer Seite

über den Mittelwellensender

Heusweiler!), erstreckte sich

die Reichweite tagsüber auf fast das gesamte

Saarland; nachts betrug sie sogar bis zu 500 km.

Auch die Sendefrequenz wurde geändert. Auf der Kopenhagener

Wellenkonferenz von 1948 wurde Radio Saarbrücken nun die Frequenz

1421 kHz = 211 Meter zugewiesen, die ab

September 1949 benutzt wurde (andere Quellen

nennen den 15. März 1950). Im Juli 1948 stellte die Radio Diffusion

Française in Nancy Radio Saarbrücken einen 20-kW-Sender

von Thomson-Houston

leihweise

zur

Verfügung. Nachdem er am 14. Juli 1948

(französischer

Nationalfeiertag!) an einem neuen, 120 m hohen

Sendemast in Heusweiler in Betrieb

genommen wurde (mehr dazu auf unserer Seite

über den Mittelwellensender

Heusweiler!), erstreckte sich

die Reichweite tagsüber auf fast das gesamte

Saarland; nachts betrug sie sogar bis zu 500 km.

Auch die Sendefrequenz wurde geändert. Auf der Kopenhagener

Wellenkonferenz von 1948 wurde Radio Saarbrücken nun die Frequenz

1421 kHz = 211 Meter zugewiesen, die ab

September 1949 benutzt wurde (andere Quellen

nennen den 15. März 1950).

Vom

August 1948 an wurden erstmals Werbesendungen im

Saar-Radio ausgestrahlt (siehe im Abschnitt "Radioreklame"

auf der Seite Radio Saarbrücken).

Schwarzenbergturm

Saarbrücken:

Am 28.7.1950 fand im

Großen Saal der Wartburg eine Bach-Gedenkfeier

statt. In seiner Einladung an den

Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann und dessen

Gattin wies Generaldirektor Billmann darauf hin,

dass dies das erste Konzert des Saar-Senders

sei, das vom französischen Rundfunk übernommen

werde. Am 28.7.1950 fand im

Großen Saal der Wartburg eine Bach-Gedenkfeier

statt. In seiner Einladung an den

Ministerpräsidenten Johannes Hoffmann und dessen

Gattin wies Generaldirektor Billmann darauf hin,

dass dies das erste Konzert des Saar-Senders

sei, das vom französischen Rundfunk übernommen

werde.

Am

18. Juni 1952 wurde das erste

saarländische Rundfunkgesetz erlassen, und am

24. Oktober 1952 wandelte man die 1946/47

gegründete Saarländische Rundfunkverwaltung in "Saarländischer

Rundfunk GmbH"

um. Gesellschafter waren zu zwei Dritteln die

Regierung des Saarlandes und zu einem Drittel die Société

Financière de Radiodiffusion (SOFIRAD) in

Paris, die sich im Aktienbesitz des französischen

Staates befand.

Obwohl die Rundfunkhoheit nun offiziell auf das

Saarland überging,

blieb der Einfluss der Franzosen durch ihre

finanzielle Beteiligung und

durch die Präsenz der vier französischen Mitglieder

im Rundfunkrat

weiterhin gewährleistet. Außerdem war der bisherige französische Generaldirektor

Billmann nach wie vor im Amt. Aber

es

wurde jetzt ein saarländischer Geschäftsführer eingesetzt,

dessen Funktion etwa der des späteren Intendanten

entsprach. Dabei kam zunächst Hans Wettmann

zum Zuge.

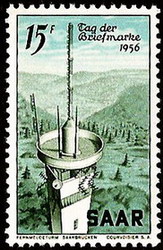

Das

Radioprogramm lief weiterhin unter dem Stationsnamen

"Radio Saarbrücken". Im Mai 1952 nahm der erste

UKW-Sender

im Land seinen Betrieb auf. Er hatte eine

Strahlungsleistung von 1,5 kW und befand sich auf dem Schwarzenbergturm in Saarbrücken (siehe

Bild auf der Briefmarke oben und Foto rechts). Er

strahlte zunächst dasselbe Programm wie auf

Mittelwelle aus. 1953 startete, zunächst für

wenige Stunden am Tag [1], das neue 2.

Programm.

Während der übrigen Zeit wurde weiterhin das

Mittelwellenprogramm

ausgestrahlt. Mit Hilfe der auf UKW verwendeten

Frequenzmodulation (FM)

wurde eine wesentlich bessere Tonqualität erreicht

("Hi-Fi"). Die

Ausstrahlung von Stereo-Sendungen begann im

Saarland wie in der übrigen

BRD allerdings erst 1963. Das

Radioprogramm lief weiterhin unter dem Stationsnamen

"Radio Saarbrücken". Im Mai 1952 nahm der erste

UKW-Sender

im Land seinen Betrieb auf. Er hatte eine

Strahlungsleistung von 1,5 kW und befand sich auf dem Schwarzenbergturm in Saarbrücken (siehe

Bild auf der Briefmarke oben und Foto rechts). Er

strahlte zunächst dasselbe Programm wie auf

Mittelwelle aus. 1953 startete, zunächst für

wenige Stunden am Tag [1], das neue 2.

Programm.

Während der übrigen Zeit wurde weiterhin das

Mittelwellenprogramm

ausgestrahlt. Mit Hilfe der auf UKW verwendeten

Frequenzmodulation (FM)

wurde eine wesentlich bessere Tonqualität erreicht

("Hi-Fi"). Die

Ausstrahlung von Stereo-Sendungen begann im

Saarland wie in der übrigen

BRD allerdings erst 1963.

Radio

Saarbrücken war schon in den frühen 50er-Jahren

"ein

bestens ausgestattetes Unternehmen mit fünf

vollständig

ausgerüsteten Studios, Zehntausenden von

Schallplatten und Bändern und

über 200 fest angestellten Mitarbeitern." [2] Da im Funkhaus

Wartburg der Platz eng wurde, mietete man 1953

zusätzliche

Räume im Städtischen Saalbau am Kleinen Markt in

Saarlouis an. Dessen großen Saal nutzte

auch das Saarländische Kammerorchester als Probe-

und Aufnahmeraum. Diese "Dépendance" wurde unter der

Bezeichnung "Studio Saarlouis" bekannt.

In

der Bundesrepublik und in Frankreich hatte sich nach

dem Kriegsende das

System des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

durchgesetzt. Kommerzielle

Radio- und Fernsehsender waren dort nicht zulässig.

Im neuen

saarländischen Rundfunkgesetz von 1952 wurde dagegen

festgelegt, dass

in- oder ausländische Gesellschaften

eine Konzession zum Errichten und/oder Betreiben von

Radio- und

Fernsehsendern im Saarland erhalten konnten. Damit

wurde der Grundstein

gelegt für die Schaffung privater Rundfunkstationen.

So konnten

französische Investoren Ende 1954 zunächst

probeweise und am 1. Januar 1955 dauerhaft den

Langwellen-Werbesender Europe No. 1

auf saarländischem Grund und Boden auf dem Sauberg

bei Felsberg-Berus

in Betrieb nehmen und betreiben. Und schon Ende 1953

begannen im

Saarland reguläre kommerzielle Fernsehsendungen

unter dem Stationsnamen

Telesaar in deutscher Sprache, veranstaltet

von der im Mai 1952 gegründeten Saarländischen

Fernseh AG. Deren Hauptaktionär war die

private französisch-monegassische

Holdinggesellschaft Images et Son.

(Alle

Einzelheiten hierzu finden Sie auf unseren Seiten

Europe No. 1

und Telesaar.)

---------------------------

[1]

z.B. im März 1955 täglich von 18:05 bis 22:15 Uhr,

sonntags zusätzlich

von 8.15 bis 12 Uhr. (Medienlandschaft Saar, Bd. 3,

S. 20f).

[2] Website des SR:

www.sr-online.de; aufgerufen 2010.

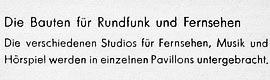

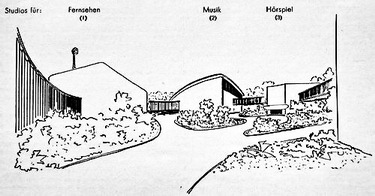

Ab

1953: Große Pläne für den Ausbau von Radio und

Fernsehen (die aber so nicht ausgeführt wurden)

Von

1953 an plante man im Bereich Rundfunk und Fernsehen

mehrere weitere

große Projekte im Saarland. Auf einer

Pressekonferenz gab der

Generaldirektor der "Saarländischer Rundfunk GmbH",

Frédéric Billmann (siehe Foto),

Anfang Juli 1954 folgenden Überblick über

die damals auf dem Felsberg bei Berus geplanten

Einrichtungen

(die meisten davon wurden aber wegen der unsicheren

politischen Lage vor und der grundlegenden

Veränderungen nach der Volksbefragung

im Oktober 1955 nicht

verwirklicht

- siehe weiter unten!)

Die im

Folgenden in

brauner Farbe wiedergegebenen

Zitate entstammen einem Zeitungsbericht aus

der SVZ vom 3. Juli 1954 mit der

Überschrift "Neubauten

des Saarbrücker

Rundfunks"; [in eckigen Klammern stehen dazwischen

in schwarzer Farbe unsere eigenen Kommentare

dazu]:

"Dort

wird

eine ganz neue moderne Anlage erbaut, die den

gesamten

Bedürfnissen an Sendeanlagen des Rundfunks und des

Fernsehens

entspricht. Es entstehen in nächster Zeit auf dem

Felsberg:

1.

Ein neuer Mittelwellensender, der die

Heusweiler Anlage ersetzen und dem sich der

Heusweiler Sender zugesellen wird. Insgesamt stehen demnächst 120 kW

zur Verfügung ..." [Mit

dieser

etwas unklaren Aussage

wollte Billmann wohl sagen, dass dieser neue

Sender - zusätzlich zu dem

20 kW starken Heusweiler Sender - das Programm von

Radio Saarbrücken

von Berus aus mit 100 kW auf MW verbreiten sollte.

Ein MW-Sender in

Berus wurde aber nie realisiert, und erst

1958 erfuhr der Heusweiler Sender eine

Leistungserhöhung von 20 auf 100 kW.]

"...

2. ein UKW-Sender, weil der Sender

auf dem Schwarzenberg nicht ausreicht, um das ganze

Saarland zu bestreichen ..." [Der neue stärkere UKW-Sender wurde

aber nicht, wie hier angekündigt, in Felsberg

errichtet, sondern 1956 mit 10 KW Strahlungsleistung auf dem Schaumberg bei Tholey.]

"...

3. kommt auf dem Felsberg der neue große

Fernsehsender Saarbrücken..." [er sollte zusätzlich zu

dem schon bestehenden "heimatlichen" TV-Sender Telesaar ein neues

so genanntes "europäisches" Fernsehprogramm von

Berus aus unter dem Namen "Europe No. 1 -

Télévision"

abstrahlen.

Dieses kam aber nie zustande

(mehr zum Fernsehen im Saarland siehe auf

unserer Seite Telesaar).]

"...

sowie 4. ein auf europäische Maße

berechneter Reklamesender"... [damit war

der schon weiter oben erwähnte LW-Großsender Europe No. 1 gemeint, der Ende 1954 auf

Sendung ging und dort noch heute in Betrieb ist -

siehe hier ganz unten im Abschnitt 5) und auf unserer Seite Europe

No.1!]

"...

und für später ist noch ein Kurzwellensender

in Aussicht genommen."

[ein solcher

Sender wurde aber nie gebaut.]

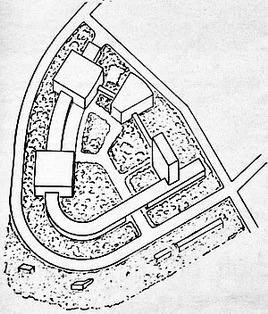

Darüber

hinaus soll Billmann auf dieser Pressekonferenz

bekannt gegeben haben, dass dem Saarländischen

Rundfunk (er wird in dem Zeitungsbericht noch

nicht als "SR", sondern als "SRF" abgekürzt!)

auf dem Saarbrücker Winterberg ein sechs

Hektar großes Areal aus städtischem Besitz

überlassen worden sei. Dort sollte

er in den folgenden Jahren seine Neubauten

errichten. Dabei war nicht an einen "klotzigen

Betonbau"

gedacht, sondern an "vier

Häuser in parkartigem Gelände". Zur Planung solle ein

"Ideenwettbewerb unter den saarländischen und

europäischen Architekten" ausgeschrieben werden.

|

|

100.000

cbm umbauten Raumes sollten bis zum

31.12.1956 auf dem Winterberg entstehen.

Danach sollte der "SRF

aus dem jetzigen provisorischen Funkhaus

in der

Wartburg aus-scheiden", weil der Vertrag mit

dem Besitzer an diesem Tag ablief.

Auch

die Studios des damals noch geplanten (aber

dann doch nicht

verwirklichten) europäischen Fernseh-

senders "Europe No. 1 Télévision"

(siehe

oben unter 3. und auf unserer Seite Europe No. 1) sollten

auf dem Winter-

berg

eingerichtet werden.

|

|

Es kam

aber alles anders: Diese

Pläne von 1953/55 wurden auf Grund des Ergebnisses

der Volksbefragung

vom 23. Oktober 1955 über das Saarstatut nicht

umgesetzt. Radio Saarbrücken blieb vorläufig

weiterhin in der Wartburg, und der kommerzielle

Fernsehsender Telesaar

produzierte in seinen Studios in der Saarbrücker

Richard-Wagner-Straße

nach wie vor die Programme, die bis zu seinem Ende

im Jahr 1958 vom

Eschberg-Sender ausgestrahlt wurden. Die geplante

neue Fernsehstation "Europe No. 1 Télévision"

wurde nicht verwirklicht (siehe

dazu auch auch unsere Seite

Europe No.1"!).

Auf

dem Winterberg ist Jahre später (1968) ein ganz

anderer, viel größerer

Gebäudekomplex errichtet: das Winterbergkrankenhaus.

Noch später kam

auch das Fernsehen dort an, aber nicht mit Studios,

wie in der 50ern

geplant, sondern nur in Form einer Senderanlage mit

einem 100 Meter

hohen Stahlbetonturm, von dem aus verschiedene

Fernseh-und

Rundfunkprogramme mit einer niedrigen Sendeleistung

und geringer

Reichweite in den Saarbrücker Raum abgestrahlt

wurden.

---------------------------

Die

Zeichnungen oben wurden 1953 veröffentlicht in:

Saarbrücken -

Sarrebruck. Sitz der Montanunion - Siège du Pool

Carbonnier

Charbon-Acier. Bau-Anzeiger für das Saarland Nr.

8/9. Sonderausgabe zur

Saar-Messe 1953. Saarbrücken, 24. April 1953.

Seite 27.

|

|

Die

Entwicklung nach der Volksbefragung

vom 23. Oktober 1955 zum Saarstatut

Anfang

1955 hatte Prof. Hermann M. Görgen den

bisherigen Geschäftsführer der

"Saarländischer Rundfunk GmbH", Hans

Wettmann, abgelöst.

Aber

unmittelbar

nach dem Referendum wurde Görgen von der

Übergangsregierung

Welsch seines Amtes enthoben. Neuer

Geschäftsführer wurde Prof. Dr. Eugen

Meyer. Als Programmdirektor

stellte man Dr. Alexander

Schum ein. Chefredakteur war Wilhelm

Diederich.

|

|

Lesen

Sie bitte hier

im Abschnitt 17b auf der

Seite Radio Saarbrücken Infos

über die Rolle des Senders bei der

Volksbefragung 1955.

Nach

der Volksbefragung änderte sich das Programm von

Radio Saarbrücken von heute auf morgen -

aber nur in wenigen Teilen: Die

Ausrichtung der Nachrichten- und

Zeitfunksendungen (z.B. die "Stimme des Tages") und

anderer Programme

wurde nun

auf die neue Lage

eingestellt. Es entfiel z. B. vom ersten

Sonntag nach der Abstimmung an

plötzlich und ohne Ankündigung die bisher

überaus beliebte

allsonntägliche "Saarlandbrille" (siehe

unsere Extra-Seite dazu!). Der

Grund dafür lag wohl darin, dass in dieser

kabarettistischen Sendung

häufig auch politisiert worden war, und

zwar natürlich meist

regimetreu. Die Ablehnung des Saarstatuts

zeigte aber nun, dass sich

die politische Stimmung im Land

offensichtlich grundlegend geändert

hatte. Hierauf antworteten die beliebten

Figuren Zick, Zack und

Marieche... mit Schweigen. Von ihren drei

Sprechern blieb nur Fritz

Weissenbach

(noch für viele Jahre, meist zusammen mit

seiner Ehefrau Gerdi

zusammen) weiterhin auf anderen

Programmplätzen präsent.

(Hören Sie >hier die komplette letzte Sendung

der

Saarlandbrille; sie kam am Mittag des

Abstimmungstages, dem 23. Oktober 1955, also wenige Stunden vor

der Bekanntgabe der Ergebnisse des

Referendums.)

Die

meisten anderen Sendungen blieben jedoch

weiter im Programm, wie "Der Bunte Teller" mit

Heinz Dützmann, "Allerhand

für Stadt und Land" mit den

Weissenbachs, die Hörspiele u.v.a. mehr.

|

|

C) Ab 1957: Saarländischer

Rundfunk, 1. und 2. Programm

|

|

Durch ein

neues Rundfunkgesetz vom 27. November 1956 wurde die bisherige "Saarländischer

Rundfunk GmbH" am

1. Januar 1957, dem Tag der politischen Eingliederung des Saarlandes in

die Bundesrepublik, in eine

"gemeinnützige

Anstalt des öffentlichen Rechts" umgewandelt.

Damit war sie nun

wie alle anderen bundesdeutschen Sender vom Staat

unabhängig. Der

Name "Radio Saarbrücken" wurde aufgegeben, und die

Programmnamen lauteten nun Saarländischer

Rundfunk, 1. und 2. Programm.

Es wurde ein

Rundfunkrat ins Leben gerufen, der im Juni 1957 Dr.

Franz Mai zum ersten Intendanten des SR

wählte. Er nahm am

1.1.1958 sein Amt auf.

In

einer leidenschaftlichen Pressekonferenz nahm er

Stellung zu der

inzwischen aufgekommenen Diskussion, ob das neue

kleine Bundesland

überhaupt eine eigene Rundfunkanstalt benötige und

ob es nicht

ausreiche, ein Landesstudio des Südwestfunks zu

gründen. Mai sagte, der

SR könne wie kein anderer deutscher Sender die

Aufgabe lösen, aus

seiner Kenntnis der französischen Mentalität heraus

die geistige Begegnung Deutschlands und Frankreichs

fruchtbar zu

machen. Auf die Frage, wie ein solcher Sender

finanziert werden sollte,

antwortete er, er habe noch keine konkrete Lösung

parat, aber es

führten ja "viele Wege nach Rom".

In der Tat war die finanzielle

Situation des SR sehr schwierig. Seine Einnahmen

durch die

Rundfunkgebühren waren aufgrund der geringen

Bevölkerungszahl des

Landes recht bescheiden und reichten knapp für den

laufenden

Sendebetrieb.

Die Intendanten der Arbeitsgemeinschaft

der Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) wollten der

saarländischen

Bevölkerung wohl aus Respekt für deren kurz zuvor

getroffene Entscheidung zum Anschluss an die Bundesrepublik

dabei

helfen, ihren eigenen Sender im Land zu erhalten.

Deshalb

beschlossen sie auf ihrer Konferenz vom 8. November

1957 in Frankfurt,

den SR nach dem Ende einer Aufbauphase in die ARD

aufzunehmen. Schon

Ende 1958

genehmigten sie dem SR einen Finanzausgleich, der

dessen Existenz

langfristig sichern sollte. Der vollständige

Anschluss an die ARD

erfolgte am 1. Mai 1959. In der Tat war die finanzielle

Situation des SR sehr schwierig. Seine Einnahmen

durch die

Rundfunkgebühren waren aufgrund der geringen

Bevölkerungszahl des

Landes recht bescheiden und reichten knapp für den

laufenden

Sendebetrieb.

Die Intendanten der Arbeitsgemeinschaft

der Rundfunkanstalten Deutschlands (ARD) wollten der

saarländischen

Bevölkerung wohl aus Respekt für deren kurz zuvor

getroffene Entscheidung zum Anschluss an die Bundesrepublik

dabei

helfen, ihren eigenen Sender im Land zu erhalten.

Deshalb

beschlossen sie auf ihrer Konferenz vom 8. November

1957 in Frankfurt,

den SR nach dem Ende einer Aufbauphase in die ARD

aufzunehmen. Schon

Ende 1958

genehmigten sie dem SR einen Finanzausgleich, der

dessen Existenz

langfristig sichern sollte. Der vollständige

Anschluss an die ARD

erfolgte am 1. Mai 1959.

Die Wartburg

erwies

sich als immer weniger geeignet für den Betrieb als

Funkhaus. Sie war z.B. nicht genügend schalldicht.

Man

hatte

zwar Vorkehrungen getroffen, um dem

entgegenzuwirken, aber

trotzdem konnte man bei manchen Produktionen (z.B.

Horspiele) manchmal

die in der ein Mitarbeiter ber

1958 und 1959

wurde das neue Funkhaus nicht wie 1954 geplant auf

dem Winterberg, sondern auf dem Halberg gebaut,

und der Saarländische Rundfunk zog am 4. September 1961

dort ein. (Mehr darüber auf der Seite Wartburg).

Die

Sendeleistung auf Mittelwelle wurde kontinuierlich

erhöht: 1958 auf 100

kW, im Dezember 1963 auf 300 und im Februar 1964 auf

400 kW. 1965 baute

man die bisherige Antenne mittels eines zweiten,

ebenfalls 120 Meter

hohen Mastes in eine 2-Element-Antenne um. Die

Reichweite des Senders

vergrößerte sich dadurch erheblich. Er konnte nun

nachts bereits in

weiten Teilen Europas empfangen werden. (Mehr

darüber auf unserer Extra-Seite über den

Sender Heusweiler.)

Im

folgenden Abschnitt 4) berichten wir aus Gründen

der Kontinuität über

die weitere Entwicklung des saarländischen

Rundfunkwesens nach 1960.

Obwohl diese Zeit außerhalb der eigentlichen

"Saar-Nostalgie-Periode"

(1945 - 59) liegt, meinen wir, dass sie für

unsere Leser ebenfalls von Interesse ist.

D)

Nach 1960: Europawelle (ab 1964), Studiowelle (ab 1967) und Saarlandwelle (ab 1980)

Bis

Ende 1963 lief das erste Programm des SR in

ähnlichen Bahnen weiter wie

bisher. Aber am 2. Januar 1964 krempelte der Sender

seinen

Programmablauf vollkommen um. Das bisherige

stringente Programmschema,

das auf der ziemlich strikten Trennung von Wort- und

Musiksendungen

basierte (siehe Seite Radio

Saarbrücken im Abschnitt 2b)

wurde aufgegeben. Die Moderatoren präsentierten

jetzt den ganzen Tag

über deutsche

und internationale Hits. In neu eingerichteten

"Selbstfahrerstudios"

legten sie bei vielen Sendungen immer öfter die

Schallplatten wie

Diskjockeys eigenhändig auf. Der Anteil an

kommerzieller Popmusik wurde

allmählich immer größer. Das Programm erhielt den

Namen Europawelle Saar (später SR1 -

Europawelle).

Die

Nachrichten kamen nun zu jeder vollen Stunde und

dauerten nur noch

höchstens fünf Minuten. Über brandaktuelle wichtige

Ereignisse wurden

zusätzlich Blitzmeldungen ins laufende Programm

eingestreut

("Europawelle Saar - Aktueller Dienst").

Ausführliche Berichte und

Kommentare verbreiteten die Zeitfunkmitarbeiter in

extra dafür

geschaffenen Magazinsendungen. Die erste von ihnen

hieß "Zwischen heute

und morgen". Sie wurde

von Axel Buchholz

moderiert

und  enthielt

zahlreiche Live-Interviews mit Politikern oder

anderen wichtigen

Gesprächspartnern über Telefon. Eine weitere Neuheit

- und für den

bundesdeutschen Rundfunk fast eine kleine Sensation

- war damals auch,

dass man die Werbung nicht mehr wie bisher (siehe

Seite Radio

Saarbrücken unter Radioreklame)

vom normalen Programm abtrennte und innerhalb

gesonderter Werbefunk-Sendungen ausstrahlte, sondern

stattdessen über den ganzen

Tag verteilte und in kurzen Blöcken mehrmals in der

Stunde ins

laufende Programm einstreute. enthielt

zahlreiche Live-Interviews mit Politikern oder

anderen wichtigen

Gesprächspartnern über Telefon. Eine weitere Neuheit

- und für den

bundesdeutschen Rundfunk fast eine kleine Sensation

- war damals auch,

dass man die Werbung nicht mehr wie bisher (siehe

Seite Radio

Saarbrücken unter Radioreklame)

vom normalen Programm abtrennte und innerhalb

gesonderter Werbefunk-Sendungen ausstrahlte, sondern

stattdessen über den ganzen

Tag verteilte und in kurzen Blöcken mehrmals in der

Stunde ins

laufende Programm einstreute.

Die

übrigen ARD-Anstalten protestierten zunächst heftig

dagegen und drohten

sogar mit dem Ausschluss des SR aus der ARD. Sie

warteten jedoch

zunächst ab und mussten bald erkennen, dass der SR

mit diesem

innovativen Konzept Riesenerfolge bei den Hörern

einheimste. Und

schließlich wendete sich das Blatt: Immer mehr

andere ARD-Sender ahmten

das neuartige Format der Europawelle in ihren

eigenen Programmen nach.

1972

wurde die Mittelwellen-Sendeleistung auf 600 kW

erhöht, ab 1973

tagsüber

sogar auf 1200 kW; nur nachts schaltete man auf 600

kW zurück. Aber

auch dies reichte aus, um bei Dunkelheit in ganz

Europa und sogar in

Nordadfrika empfangen zu werden. Auch hinter dem

Eisernen Vorhang wurde

die Europawelle bald zu einem überaus beliebten

Sender mit aktuellen

Informationen aus dem Westen und neuester

internationaler Musik. (Lesen Sie dazu bitte auch unseren

ausführlichen Bericht über die Entwicklung des Heusweiler Mittelwellensenders.)

Die

Namen der bekanntesten Moderatoren der

Europawelle Saar (nach Familiennamen alphabetisch

geordnet):

Martin

Arnhold, Christian Balser, Axel Buchholz, Holger

Büchner, Brita-Maria Carell, Carina Dewes, Wolfgang Dorn,

lona Christen-Kleitz (†

2009),

Wilken ("Willem") F. Dincklage (†

1994),

Wolfgang

Dorn, Colette

Dryja, Franz

Duhr (†

1977), Bernd

Duszynski (†

1999),

Heinz Dützmann (†

1977), Wilfried

Eckel, Jutta Eckler († 2005), Dieter Exter, Heike Greis, Wolfgang

Gretscher, Uwe

Groke († 2015), Klaus Groth (†

1980),

Paul Güth, Dieter Thomas Heck (†

2018),

Wolfgang Hellmann (†

2001), Roland Helm, Elke Herrmann (†

2009), Jan

Hofer, Frank Rainer Huck, Christian Job, Heinrich Kalbfuß (†

20XX); Volkmar

Lodholz, Peter Maronde (†

1991), Roland

Müller († 198x), Torsten Pietkewicz, Thomas Rosch, Eberhard

Schilling, Tommi Schminke, Pierre Séguy (†

2004),

Manfred Sexauer († 2014), Clay Sherman (†

1984),

Verena Sierra, Daniel Simarro, Enno Spielhagen

("Franz", †

1974),

Hermann Stümpert (†

2005),

Erich Werwie (†

1998), Alf

Wolf († 2012), Werner Zimmer (†

2015)

Die

Werbefunk-Sendung "Allerhand für Stadt und Land" mit

den Weissenbachs

(Fritz, †

1978 und

Gerti, †

1987) begann

1949 bei Radio Saarbrücken und lief auch auf der

Europawelle weiter bis 1976).

Als

Gegenpol zu der neuen "jungen" Europawelle, die die

große Masse der

Hörer seit 1964 in einer Art Dauerberieselung mit

Musik und

Informationen versorgte, baute der SR ab 1967 sein

Zweites Programm auf

UKW unter dem Namen SR 2 - Studiowelle Saar zu

einem

"Einschaltprogramm" um. Hier konnte der

anspruchsvolle Hörer klassische

Musik, Jazzkonzerte, Features aller Art oder

Hörspiele genießen. Beliebte Sendungen waren z.B.:

Morgengruß der

Studiowelle, Zwischen Saar und Mosel, Im Dreieck,

Glauben in dieser

Zeit (5-Min.-Andacht, lief zeitversetzt auch auf

SR1), Funkkolleg,

Jazzprisma, Hörspiele, Donnerstagsstudio Literatur,

sowie Frauen- und

Schulfunk u.v.m. Als

Gegenpol zu der neuen "jungen" Europawelle, die die

große Masse der

Hörer seit 1964 in einer Art Dauerberieselung mit

Musik und

Informationen versorgte, baute der SR ab 1967 sein

Zweites Programm auf

UKW unter dem Namen SR 2 - Studiowelle Saar zu

einem

"Einschaltprogramm" um. Hier konnte der

anspruchsvolle Hörer klassische

Musik, Jazzkonzerte, Features aller Art oder

Hörspiele genießen. Beliebte Sendungen waren z.B.:

Morgengruß der

Studiowelle, Zwischen Saar und Mosel, Im Dreieck,

Glauben in dieser

Zeit (5-Min.-Andacht, lief zeitversetzt auch auf

SR1), Funkkolleg,

Jazzprisma, Hörspiele, Donnerstagsstudio Literatur,

sowie Frauen- und

Schulfunk u.v.m.

Von 1964 an

gab es ein drittes Hörfunkprogramm des

SR auf UKW, das zunächst nur Gastarbeitersendungen

ausstrahlte und bald

auch andere Programminhalte verbreitete. Seit 1980

ist es unter dem

griffigen Namen SR 3 - Saarlandwelle zu

einem ebenfalls

erfolgreichen Vollprogramm nach dem Muster der

Europawelle geworden,

allerdings mit Ausrichtung auf eine etwas ältere

Hörer-Zielgruppe.

Die Amtszeit

des Intendanten Franz Mai endete

1978.

Nach ihm

folgten zunächst Dr. Hubert Rohde, 1989 Manfred

Buchwald, 1996 Fritz Raff und im Juli

2011 Prof. Thomas Kleist.

-------------------------

Alle

Signets dieser Seite: © Saarländischer

Rundfunk. Das Signet "SR

3" wurde von Wikipedia übernommen. Es trägt den

Vermerk "Gaspard

(selbst erstellt)"

|

Mehr

über RADIO SAARBRÜCKEN finden Sie

auf den Seiten Radio Saarbrücken

und Wartburg

mit

Informationen und Bildern über den

Sender, sein Programm, seine

Mitarbeiter und sein Funkhaus.

Alles

über den ersten saarländischen

Fernsehsender finden Sie auf der Seite

Telesaar.

|

E)

Privatfunk im Saarstaat: Der Langwellensender Europe

No

1

Dieser

private französische Rundfunksender strahlt sein

werbefinanziertes Programm seit 1955

(und noch heute als "Europe 1") über die weithin

sichtbaren

Langwellenantennen in Felsberg-Berus im Saarland

aus. Aufgrund seiner

starken Abstrahlleistung ist er in ganz Frankreich

empfangbar, nachts

sogar z.B. in Spanien, Italien und Nordafrika. Die

Antennenstrahlung

wird in Richtung Norden (Deutschland und Nordeuropa)

abgeschwächt. Die

saarländische Regierung erteilte dem

Betreiberkonsortium damals die

Sendelizenz für den privaten Rundfunksender auf

saarländischem Terrain.

Als Gegenleistung erhielt das Saarland den

deutschsprachigen

Fernsehsender Telesaar, der gleichzeitig die erste kommerzielle

TV-Station Europas darstellte.

Die

vollständige, hochinteressante Geschichte und

eine ausführliche

Beschreibung des privaten französischsprachigen

Radio- Werbesenders auf

saarländischem, ab 1957 bundesdeutschem

Staatsgebiet finden Sie auf

unserer Seite Europe

No

1.

F) Chronologische

Aufstellung

aller Ton-Rundfunksender

im Saarland

von

1935 bis in die heutige Zeit

|